|

【標題】

黃柏

【拼音】

Huangbo

【概述】

為蕓香科植物黃皮樹Phellodendron chinense Schneid. 或黃檗P. amurense Rupr.的干燥樹皮。前者習稱“川黃柏”,后者習稱“關黃柏”。川黃柏主產于四川、貴州、湖北、云南等地,關黃柏主產于遼寧、吉林、河北等地。清明之后剝取樹皮,除去粗皮、曬干壓平;潤透,切片或切絲。生用或鹽水炙、炒炭用。

【性味歸經】

苦,寒。歸腎、膀胱、大腸經。

【功效】

清熱燥濕,瀉火除蒸,解毒療瘡。

【應用】

1.濕熱帶下、熱淋。本品苦寒沉降,長于清瀉下焦濕熱。用治濕熱下注之帶下黃濁臭穢,常配山藥、芡實、車前子等藥用,如易黃湯(《傅青主女科》);若治濕熱下注膀胱,小便短赤熱痛,常配萆薢、茯苓、車前子等藥用,如萆薢分清飲(《醫學心悟》)。

2.濕熱瀉痢、黃疸。本品清熱燥濕之中,善除大腸濕熱以治瀉痢,常配白頭翁、黃連、秦皮等藥用,如白頭翁湯(《傷寒論》);若配梔子用,可治濕熱郁蒸之黃疸,如梔子柏皮湯(《傷寒論》)。

3.濕熱腳氣、痿證:取本品清泄下焦濕熱之功,用治濕熱下注所致腳氣腫痛、痿證,常配蒼術、牛膝用,如三妙丸(《醫學心悟》)。若配知母、熟地、龜甲等藥用,可治陰虛火旺之痿證,如虎潛丸(《丹溪心法》)。

4.骨蒸勞熱,盜汗,遺精。本品主入腎經而善瀉相火、退骨蒸,用治陰虛火旺,潮熱盜汗、腰酸遺精,常與知母相須為用,并配生地黃、山藥等藥用,如知柏地黃丸(《醫宗金鑒》);或配熟地黃、龜甲用,如大補陰丸(《丹溪心法》)。

5.瘡瘍腫毒、濕疹瘙癢。取本品既能清熱燥濕,又能瀉火解毒,用治瘡瘍腫毒,內服外用均可,如黃連解毒湯(《外臺秘要》)以本品配黃芩、黃連、梔子煎服,又如二黃散(《癰疽神驗秘方》)以本品配大黃為末,醋調外搽;治濕疹瘙癢,可配荊芥、苦參、白鮮皮等煎服;亦可配煅石膏等分為末,外撒或油調搽患處,如石黃散(《青囊秘傳》)。

【注意】

本品苦寒傷胃,脾胃虛寒者忌用。

【用法用量】

煎服,3-12g。外用適量。

【臨床研究】

1.化學成份:黃柏樹皮含有小檗堿、黃柏堿、木蘭花堿、藥根堿、掌葉防已堿等多種生物堿,并含黃柏內酯、黃柏酮、黃柏酮酸及7-脫氫豆甾醇、β-谷甾醇、菜油甾醇等;黃皮樹樹皮含小檗堿、木蘭花堿、黃柏堿、掌葉防己堿等多種生物堿及內酯、甾醇等。

2.藥理作用:本品具有與黃連相似的抗病原微生物作用,對痢疾桿菌、傷寒桿菌、結核桿菌、金黃色葡萄球菌、溶血性鏈球菌等多種致病細菌均有抑制作用;對某些皮膚真菌、鉤端螺旋體、乙肝表面抗原也有抑制作用;所含藥根堿具有與小檗堿相似的正性肌力和抗心律失常作用;黃柏提取物有降壓、抗潰瘍、鎮靜、肌松、降血糖及促進小鼠抗體生成等作用。

3.臨床研究: 結合傳統用本品治療濕熱瀉痢的經驗,現代臨床常用以治療急、慢性細菌性痢疾、慢性結腸炎等疾病;在瘡面用雙氧水及生理鹽水清洗后,以開水調二黃粉(黃柏、大黃各等分為末)敷患處,至紅腫消散,新肉長平后,撒上珍珠散,治療下肢潰瘍36例,治愈29例,顯效6例(黑龍江中醫藥,1990,5:40);用黃柏、玄明粉,煎水,溫敷局部,治臉部隱翅蟲皮炎34例,治療3天后皮損消失而漸愈(安徽中醫學院學報,1988,2:26);用重用黃柏配伍蒼術、木防己、土茯苓、王不留行等藥的加味二妙散治療難治性淋球菌性慢性前列腺炎47例,痊愈36例,顯效6例,好轉5例(四川中醫,2000,12:25);此外,本品及其制劑或以其為主配合其他藥物,還廣泛用于治療前列腺炎、支氣管炎、膿皰瘡、帶狀皰疹、咽炎、中耳炎、流行性腦脊髓膜炎等疾病。

【參考文獻】

1.《神農本草經》:“主五臟腸胃中結熱,黃疸,腸痔,止泄利,女子漏下赤白,陰傷蝕瘡。”

2.《珍珠囊》:“黃柏之用有六:瀉膀胱龍火,一也;利小便結,二也;除下焦濕腫,三也;痢疾先見血,四也;臍中痛,五也;補腎不足,壯骨髓,六也。”

3.《長沙藥解》:“黃柏,泄己土之濕熱,清乙木之郁蒸,調熱利下重,理黃疸、腹滿、傷寒。”

【圖片】

藥材黃柏(關黃柏)

藥材黃柏(關黃柏)B

藥材黃柏(川黃柏)

藥材黃柏(川黃柏)B

黃柏

黃柏絲(飲片)/黃柏片(飲片)/黃柏藥材

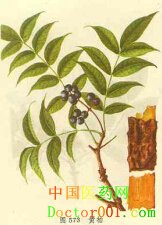

黃柏植株

黃檗

黃皮樹

【表格】

黃柏《中藥歌決》

【歌決】

黃柏苦辛藥性寒,能歸大腸腎膀胱;

清熱燥濕止瀉痢,驅蟲殺菌療金瘡;

黃疸熱痢腹疼痛,骨蒸便閉跌打傷。

(責任編輯:Doctor001) |