|

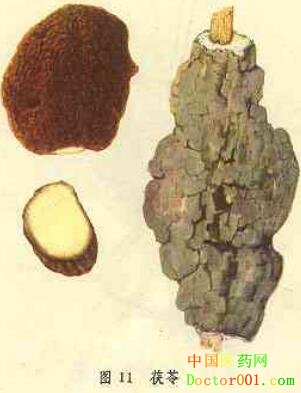

【標題】 茯苓 【拼音】 Fuling 【概述】 為多孔菌科真菌茯苓Poria cocos (Schw.) Wolf的干燥菌核。寄生于松科植物赤松或馬尾松等樹根上。野生或栽培,主產于云南、安徽、湖北、河南、四川等地。產云南者稱“云苓”,質較優。多于7~9月采挖。挖出后除去泥沙,堆置“發汗”后,攤開晾至表面干燥,再“發汗”,反復數次至現皺紋、內部水分大部散失后,陰干,稱為“茯苓個” 。取之浸潤后稍蒸,及時切片,曬干;或將鮮茯苓按不同部位切制,陰干,生用。 【性味歸經】 甘、淡,平。歸心、脾、腎經。 【功效】 利水消腫,滲濕,健脾,寧心。 【應用】 1.水腫。本品味甘而淡,甘則能補,淡則能滲,藥性平和,既可祛邪,又可扶正,利水而不傷正氣,實為利水消腫之要藥。可用治寒熱虛實各種水腫。治療水濕內停所致之水腫、小便不利,常與澤瀉、豬苓、白術、桂枝等同用,如五苓散(《傷寒論》);治脾腎陽虛水腫,可與附子、生姜同用,如真武湯(《傷寒論》);用于水熱互結,陰虛小便不利水腫,與滑石、阿膠、澤瀉合用,如豬苓湯(《傷寒論》)。 2.痰飲。本品善滲泄水濕,使濕無所聚,痰無由生,可治痰飲之目眩心悸,配以桂枝、白術、甘草同用,如苓桂術甘湯(《金匱要略》);若飲停于胃而嘔吐者,多和半夏、生姜合用,如小半夏加茯苓湯(《金匱要略》)。 3.脾虛泄瀉。本品能健脾滲濕而止瀉,尤宜于脾虛濕盛泄瀉,可與山藥、白術、薏苡仁同用,如參苓白術散(《和劑局方》);茯苓味甘,善入脾經,能健脾補中,常配以人參、白術、甘草,治療脾胃虛弱,倦怠乏力,食少便溏,如四君子湯(《和劑局方》)。 4.心悸,失眠。本品益心脾而寧心安神。常用治心脾兩虛,氣血不足之心悸,失眠,健忘,多與黃芪、當歸、遠志同用,如歸脾湯(《濟生方》);若心氣虛,不能藏神,驚恐而不安臥者,常與人參、龍齒、遠志同用,如安神定志丸(《醫學心悟》)。 【注意】 虛寒精滑者忌服。 【用法用量】 煎服,9~15g。 【成藥】 茯苓皮 茯神 【臨床研究】 1.化學成分:本品含β- 茯苓聚糖,占干重約93 %,另含茯苓酸、蛋白質、脂肪、卵磷脂、膽堿、組氨酸、麥角甾醇等。 2.藥理作用:茯苓煎劑、糖漿劑、醇提取物、乙醚提取物,分別具有利尿、鎮靜、抗腫瘤、降血糖、增加心肌收縮力的作用。茯苓多糖有增強免疫功能的作用。茯苓有護肝作用,能降低胃液分泌、對胃潰瘍有抑制作用。 3.臨床研究: 據報道,將茯苓和蔥白搗碎敷于氣海和關元穴上 ,上蓋熱水袋。治療組產后尿潴留,療效顯著(菏澤醫專學報2000,3:101)。用甲羧基茯苓多糖,肌注,治療肝炎,有良效(中草藥,1985,4:43)。另外,甲羧基茯苓多糖單獨使用,或配合手術治療、化療、放療,治各種惡性腫瘤,有增強體質,改善癥狀,減少放、化療副作用,保護骨髓,改善肝、腎功能的效果(中西醫結合雜志.1985,2:115)。茯苓還可用治斑禿、小兒秋季腹瀉、內耳眩暈癥,精神分裂癥等。 【參考文獻】 1.《神農本草經》:“主胸脅逆氣,憂恚驚邪恐悸,心下結痛,寒熱,煩滿,咳逆,口焦舌干,利小便。久服安魂、養神、不饑、延年。” 2.《世補齋醫書》:“茯苓一味,為治痰主藥,痰之本,水也,茯苓可以行水。痰之動,濕也,茯苓又可行濕。” 【圖片】 茯苓  茯苓菌核  茯苓鮮品  藥材茯苓  藥材茯苓(茯苓個)  藥材茯苓(茯苓塊)  【表格】 茯苓《中藥歌決》 【歌決】 茯苓甘淡藥性平,歸肺脾胃心腎經; 鎮靜強心除煩悶,止瀉利尿消水腫; 驚悸失眠熱煩滿,痰飲停滯腫遺精。 (責任編輯:Doctor001) |