|

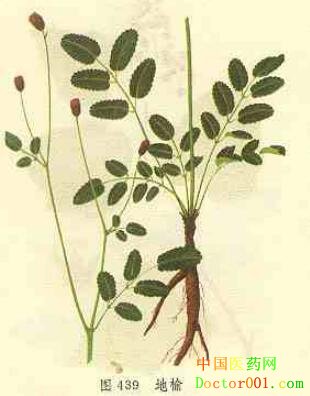

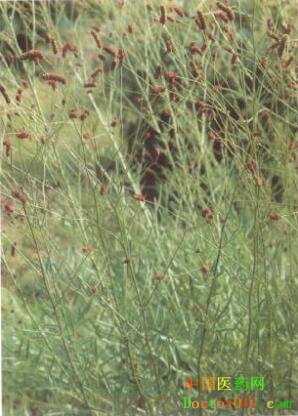

【標(biāo)題】 地榆 【拼音】 Diyu 【概述】 為薔薇科植物地榆Sanguisorba officinalis L.或長葉地榆S. officinalis L.var.longifolia(Bert.) Yu et Li的根。前者產(chǎn)于我國南北各地,后者習(xí)稱“綿地榆”,主要產(chǎn)于安徽、浙江、江蘇、江西等地。春季將發(fā)芽時(shí)或秋季植株枯萎后采挖。除去須根,洗凈,曬干生用,或炒炭用。 【性味歸經(jīng)】 苦、酸、澀,微寒。歸肝、大腸經(jīng)。 【功效】 涼血止血,解毒斂瘡。 【應(yīng)用】 1.血熱出血證。本品味苦寒入血分,長于泄熱而涼血止血;味兼酸澀,又能收斂止血,可用治多種血熱出血之證。又因其性下降,故尤宜于下焦之下血。用治便血因于熱甚者,常配伍生地黃、白芍、黃芩、槐花等,如約營煎(《景岳全書》);用治痔瘡出血,血色鮮紅者,常與槐角、防風(fēng)、黃芩、枳殼等配伍,如槐角丸(《和劑局方》);用治血熱甚,崩漏量多色紅,兼見口燥唇焦者,可與生地黃、黃芩、牡丹皮等同用,如治崩極驗(yàn)方(《女科要旨》)。本品苦寒兼酸澀,功能清熱解毒,涼血澀腸而止痢,對(duì)于血痢不止者亦有良效,常與甘草同用,如地榆湯(《圣濟(jì)總錄》)。 2.燙傷、濕疹、瘡瘍癰腫。本品苦寒能瀉火解毒,味酸澀能斂瘡,為治水火燙傷之要藥,可單味研末麻油調(diào)敷,或配大黃粉,或配黃連、冰片研末調(diào)敷;用治濕疹及皮膚潰爛,可以本品濃煎外洗,或用紗布浸藥外敷,亦可配煅石膏、枯礬研末外摻患處;本品清熱涼血,又能解毒消腫,用治瘡瘍癰腫,無論成膿與否均可運(yùn)用。若初起未成膿者,可單用地榆煎汁浸洗,或濕敷患處;若已成膿者,可用單味鮮地榆葉,或配伍其他清熱解毒藥,搗爛外敷局部。 【注意】 本品性寒酸澀,凡虛寒性便血、下痢、崩漏及出血有瘀者慎用。對(duì)于大面積燒傷病人,不宜使用地榆制劑外涂,以防其所含鞣質(zhì)被大量吸收而引起中毒性肝炎。 【用法用量】 煎服,10~15g,大劑量可用至30g;或入丸、散。外用適量。止血多炒炭用,解毒斂瘡多生用。 【臨床研究】 1.化學(xué)成分:地榆根部含有地榆苷Ⅰ、Ⅱ、A、B、E等及酚酸類性化合物,尚含少量維生素A。止血主要成分為鞣質(zhì)。 2.藥理作用:地榆煎劑可明顯縮短出血和凝血時(shí)間,生地榆止血作用明顯優(yōu)于地榆炭;實(shí)驗(yàn)表明,地榆制劑對(duì)燒傷、燙傷及傷口的愈合有明顯的作用,能降低毛細(xì)血管的通透性,減少滲出,減輕組織水腫,且藥物在創(chuàng)面形成一層保護(hù)膜,有收斂作用,可減少皮膚擦傷,防止感染,有利于防止燒、燙傷早期休克和減少死亡發(fā)生率。體外實(shí)驗(yàn)表明,地榆水煎劑對(duì)傷寒桿菌、腦膜炎雙球菌及鉤端螺旋體等均有抑制作用,尤其對(duì)痢疾桿菌作用較強(qiáng)。 3.臨床研究: 用地榆30g,醋適量。以醋煎地榆,放置一夜,次晨溫服之,每日1劑。治療崩漏43例,總有效率為95%(山東中醫(yī)雜志,1991,3:53);用地榆、艾葉各10~30g,大黃6g(后下),煎服,每日1劑,3~7天為1療程。治療菌痢80例,總有效率為96.3%(湖北中醫(yī)雜志,1994,4:32);另據(jù)報(bào)道,本品還可用治傷寒、上消化道出血、慢性胃炎、慢性結(jié)腸炎、肛裂、燙傷等。 【參考文獻(xiàn)】 1.《神農(nóng)本草經(jīng)》:“主婦人乳疒至痛,七傷,帶下病,止痛,除惡肉,止汗,療金瘡。” 2.《本草綱目》:“地榆,除下焦熱,治大小便血證。止血,取上截切片炒用,其梢能行血,不可不知。楊士瀛云:諸瘡癰者加地榆,癢者加黃芩。” 3.《本草正》:“味苦微澀,性寒而降,既消且澀,故能止吐血、衄血,清火明目,治腸風(fēng)血痢及女人崩漏下血,月經(jīng)不止,帶濁痔漏,產(chǎn)后陰氣散失,亦斂盜汗,療熱痞,除惡肉,止瘡毒疼痛。凡血熱者當(dāng)用,虛寒者不相宜也。作膏可貼金瘡,搗汁可涂虎、犬、蛇、蟲傷毒,飲之亦可。” 【圖片】 土兒  地榆 地榆《中藥學(xué)》  地榆《本草綱目》  地榆植株  地榆藥材及飲片  藥材地榆  長葉地榆  【表格】 地榆《中藥歌決》 【歌決】 地榆苦寒胃腸肝,止血涼血療瘡患; 帶下病痛惡瘡瘺,吐衄血崩腸風(fēng)便。 (責(zé)任編輯:Doctor001) |