|

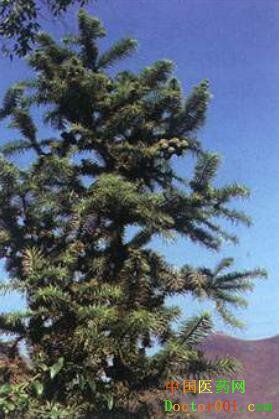

【標題】 杉木 【異名】 杉材(《別錄》),杉材木(《新修本草》)。原植物杉木又名:(木皮)、(炎占)(《爾雅》),杉(《南方草木狀》),沙木、檠木(《綱目》),沙樹、正杉、正木、刺杉、廣葉杉、泡杉(《中藥大辭典》),杉樹(安徽、江西、福建、四川)。 【性味歸經】 味辛,性微溫。歸肺、脾、胃經。 【功效】 辟惡除穢,除濕散毒,降逆氣,活血止痛。 【藥用】 為杉科植物杉木 Cunninghamia lanceolata (Lamb.)Hook. [Pinus lanceolata Lamb.] 的心材及樹枝。 【應用】 主治腳氣腫滿,奔豚,霍亂,心腹脹痛,風濕毒瘡,跌打腫痛,創(chuàng)傷出血,燒燙傷。 【注意】 不可久服或過量。虛人禁服。 【用法用量】 15.00 - 30.00 g 【形態(tài)】 常綠喬木,高達30m,胸圍達2.5~3m。幼樹樹冠尖塔形,大樹樹冠圓錐形。樹皮灰褐色,裂成長條片脫落。大枝平展,小枝近對生或輪生。葉在主枝上輻射伸展,在側枝上排成二列狀,條狀披針形,革質,微彎,堅硬,長2~6cm,邊緣有細齒,上面中脈兩側有窄氣孔帶、下面沿中脈兩側各有1條白粉氣孔帶。雌雄同株;雄球花圓錐狀,簇生枝頂;雌球花單生或2~4個集生枝頂,卵圓形,苞鱗與珠鱗結合而生,珠鱗先端3裂,腹面具3胚珠。球果近球形或卵圓形,長2.5~5cm,徑3~4cm,苞鱗三角狀寬卵形,宿存。種子長卵形,扁平,長6~8mm,寬約5mm,暗褐色,兩側有窄翅。花期4月,球果10月下旬成熟。 生于溫暖、濕潤、土壤肥沃的山坡和山谷林中。廣泛栽培于我國長河流域及秦嶺以南地區(qū)。 【產地】 我國長河流域及秦嶺以南地區(qū)均有產。 【品種考證】 杉材始載于《別錄》。《本草圖經》云:“杉材舊不著所出州土,今南中深山中多有之,木類松而勁直,葉附枝生,若刺針。”《本草衍義》曰:“杉,其干端直,大抵如松,冬不凋,但葉闊成枝也,廬山有萬杉寺即此杉也……今處處有之。”《綱目》曰:“杉木葉硬,微扁如刺,結實如楓實,江南人以驚蟄前后,取枝插種。”以上所述特征與杉科植物杉木相同。 【采收加工】 四季均可采,木材通常冬季采收,枝條全年可采收,鋸成段或劈成小塊,鮮用或曬干。 【附方】 1.治奔豚瘕疝沖筑,脹悶疼痛 真杉木片二兩,吳茱萸、青皮、小茴香、橘核各八錢,干姜五錢。煎汁飲。(《圣惠方》) 2.治腳氣腫滿 水煮杉木浸捋腳,去腫滿大驗。(《外臺》引張文仲方) 3.治霍亂 用黃杉木劈開作片一握,以水濃煎一盞服之。(《斗門方》) 4.治肺壅痰滯,上焦不利,卒然咳嗽 杉木屑一兩,皂角(去皮酥炙)三兩。為末,蜜丸梧子大。每米飲下十丸,一日四服。(《圣惠方》) 5.治平人無故腹脹,卒然成蠱 用真杉木片四兩和真紫蘇葉三兩。煎湯飲之。(《本草匯言》) 6.治肺壅失音 杉木燒灰,入碗中,以小碗覆之,用湯淋下,去碗飲水,不愈再作,音出乃止。(《瀕湖集簡方》) 7.治遍身風濕毒瘡,或癢或痛,或干或濕 真杉木片60g,牛膝、木瓜、檳榔各30g。煮湯淋洗,三四次愈。(《本草匯言》) 8.治漆瘡 濃煮杉木汁洗之,數數用即除,小兒尤佳。(《外臺》引《必效方》) 9.治風熱外腎焮赤腫痛,日夜啼叫,不數日退皮如雞卵殼,愈而復作 用老杉木燒灰,入膩粉清油調敷。(《世醫(yī)得效方》) 10.治腎子爛出 蘇葉焙干,老杉木燒灰,各等分,為末敷,燥則以香油調敷。(《仙拈集》) 11.治臁瘡并風瘡 用杉木燒灰存性,為末;五倍子瓦上焙干,為末。先以茶洗瘡,后用荊津水洗,以無漿帛拭干貼藥。(《衛(wèi)生易簡方》) 12.治燙傷 杉木燒炭存性,研粉,調植物油外敷患處。(《浙江藥用植物志》) 13.治創(chuàng)傷出血 杉木老樹皮燒炭研末,凋雞蛋白外敷。(南藥《中草藥學》) 【藥論】 論杉材之功皆取共芬芳、升降之性 ①繆希雍:“(杉材)味芬芳,可升可降,陽也。入足陽明經。《本經》主療漆瘡及蘇恭療腳氣腫滿者,皆以外治取其芬芳,能解漆氣之穢惡。辛溫能散濕毒之沖逆也。蘇恭又云,服之治心腹脹痛,去惡氣。《日華子》云治霍亂上氣,無非假其下氣散邪,辛溫開發(fā)之功耳。”(《本草經疏》)②倪朱謨:“(杉木)味辛溫直達,開發(fā)升竄之性,若毒瘡,若腳氣,若脹滿,若奔豚,四者皆屬五氣壅逆,不升不降之故。此藥氣味芬芳,能下逆氣,散毒邪,有開達內出之功,大能發(fā)揚火郁,疏申肝令,獨擅其長者矣。”(《本草匯言》) 【圖片】 杉木  杉樹植株  (責任編輯:Doctor001) |